こんにちは。米農家に生まれ育ち、白ごはん大好き!な管理栄養士、shiro mama(シロママ)です。

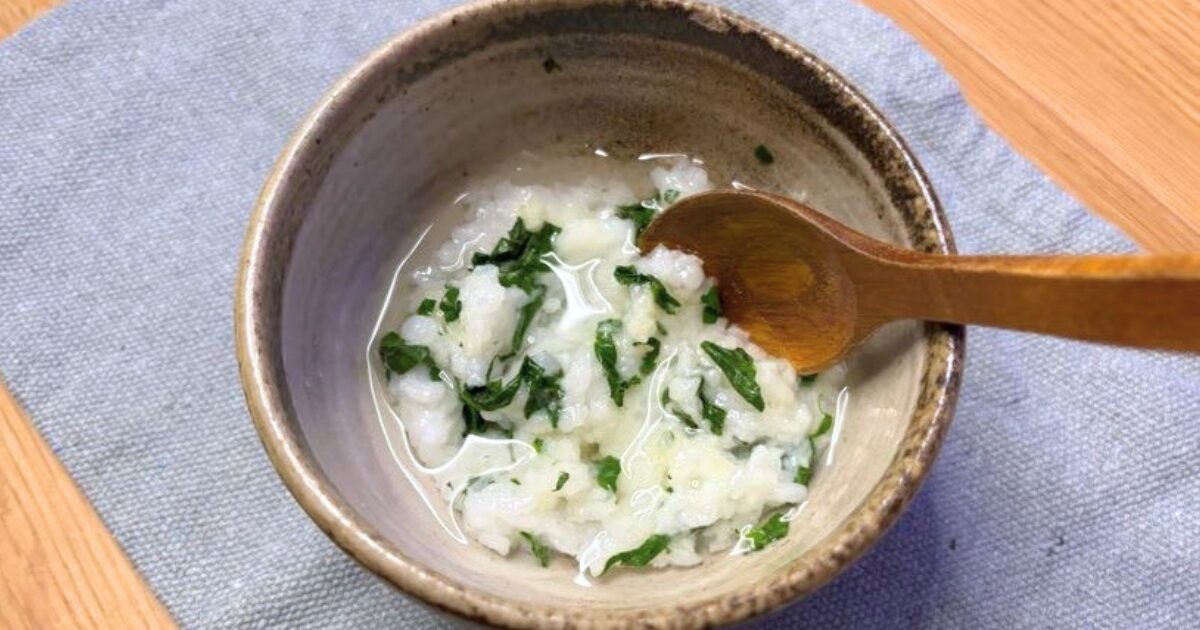

年を越した楽しいお正月の後、1月7日に食べる習慣のある七草粥。

毎年、お正月にたくさん食べて疲れた胃に、七草粥を食べるとなんだかホッと優しい気持ちになりますよね。

そんな七草粥ですが、どのような意味で1月7日に七草粥を食べるのでしょうか?

お正月と七草粥の関係、歴史や由来とともに七草の意味も紹介します。

この記事では、【2025年お正月の締めくくり】七草粥の意味と楽しみ方、アレンジ方法までを紹介します。

この記事はこんな人におすすめ!

- 七草粥の楽しみ方を知りたい人

- 七草粥の歴史や意味に興味がある方

- 七草粥をアレンジしたい方

七草粥の歴史と由来

七草粥の歴史は中国に由来します。

唐の時代には、1月7日の「人日」に「七種菜羹」という七種類の野菜を入れた汁物を食べて無病息災を祈る習慣がありました。

この風習が日本に伝わり、平安時代中期頃に宮中行事として取り入れられました。

当初は中国と同様に汁物を食べていましたが、室町時代頃に現在の粥の形に変化したとされています。

江戸時代になると、七草粥の文化が庶民にも広まりました。

現在では、1月7日の朝に七草粥を食べ、その年の無病息災を願う習慣として定着しています。

(出典:北海道農政事務所(お正月の行事と料理)、農林水産省(行事と食文化))

お正月と七草粥の関係性

お正月と七草粥にはどのような関係があるのでしょうか?関係性を深掘りしていきます。

1月7日に七草粥を食べる理由には、3つの意味があります。

❶正月の豪華な料理で疲れた胃腸を休める

❷冬に不足しがちなビタミンを補給する

❸七草の若芽を食べることで、植物の生命力を取り入れ、一年の無病息災を願う

七草粥を食べることで、体を労りながら無病息災も祈っているのですね。

米農家の七草粥

米農家の実家では、先祖代々受け継がれてきた七草粥として、神棚に祀ったお正月のお供物(お餅やお蕎麦など)を一緒に七草粥に入れる風習があります。

祖母曰く、神棚にお供えした物には、神様のパワーがこもると幼い頃から教えられてきました。

今思うと、お正月の疲れた胃に、胃に優しい七草粥を食べ、七草の栄養と神様のパワーももらい、

1年の無病息災を願う意味が込められていたようです。

七草粥は、古来の知恵と願いが込められた日本の伝統的な行事食として、今日まで受け継がれています。

春の七草とその効能

七草粥で使われる「春の七草」は、春の季節に生える野草で、1月7日に食べることで、春を迎える準備として無病息災や健康を願う意味が込められています。

これらの草は、春の初めに芽を出す新芽や若草であり、冬の厳しい時期を乗り越えて、生命力を感じさせるものです。春の訪れを象徴する草たちを食べることで、自然と春の到来を感じ、体も心も新たな気持ちで一年をスタートさせるという意味があります。

また、七草自体が春の季節にちょうど旬を迎えるものが多いので、季節感も感じられます。

七草の種類

せり

- 栄養素:鉄分、ビタミンC、食物繊維

- 効能:鉄分が豊富で、血液を増やす効果が期待されます。また、ビタミンCが免疫力を強化し、風邪予防にも役立ちます。

なずな

- 栄養素:カリウム、ビタミンC、葉酸

- 効能:利尿作用があり、体内の余分な水分を排出します。また、消化を助け、熱を下げる効果もあります。

ごぎょう

- 栄養素:ビタミンC、カルシウム、鉄分

- 効能:風邪予防に効果的なビタミンCが豊富で、のどの痛みや咳に効果があるとされています。

はこべら

- 栄養素:ビタミンA、ビタミンC、カルシウム

- 効能:腹痛を和らげる効果があり、胃炎予防にも役立ちます。また、ビタミンAが肌や目に良いとされています。

ほとけのざ

- 栄養素:ビタミンA、カルシウム、鉄分

- 効能:胃腸を整える効果があり、食欲を増進させるとともに、歯痛にも良いと言われています。

すずな(カブ)

- 栄養素:ビタミンC、食物繊維、カリウム

- 効能:消化を助け、胃腸の不調を改善する効果があります。特にカリウムが豊富で、むくみ解消にも効果的です。

すずしろ(ダイコン)

効能:消化促進や風邪予防、美肌効果があり、特にビタミンCが免疫力を高め、肌の健康をサポートします。

栄養素:ビタミンC、カリウム、食物繊維

七草の入手方法

スーパーやお店での購入

多くのスーパーマーケットでは、1月上旬に七草セットが販売されています。手軽に入手でき、必要な量を購入できます。

自然採取

河川敷などで七草を採取することができます。ただし、正確な七草を見分けるには知識と経験が必要となるので注意が必要です。

七草の保存方法

七草は冷蔵保存がおすすめです。

- 湿らせたキッチンペーパーで包んで袋に入れ、冷蔵庫で保存します。

※できるだけ早く食べることが推奨されます。

トッピングとアレンジ方法

おすすめのトッピング

- 焼き餅

- 塩昆布

- 海苔の佃煮

- おかか

- 出汁 など

令和風アレンジ

- バター醤油

- チーズ

- 温泉卵

- 焼き魚

「バター醤油」や「チーズ」を加えることで、伝統的な味を守りつつ、洋風の食感や香りが楽しめます。

アレンジ方法を活用することで、伝統的な七草粥をより楽しく、現代風に味わうことができます。また、家族や地域の好みに合わせてオリジナルの七草粥を作って見るのも楽しいですね。

まとめ

簡単にまとめると、七草粥は無病息災を願う習慣と、お正月の疲れた胃を休める意味を持っています。

七草には、胃腸を労り、冬に不足しがちなビタミンやミネラルを補う効果があるとされています。

お正月のごちそうで疲れた胃腸にも優しく、無病息災を願う伝統的な料理として楽しみたいですね。

また、七草粥のアレンジ方法を活用することで、伝統的な七草粥をより楽しく、現代風に味わうことができます。

ご家庭の家族や地域の好みに合わせて、オリジナルの七草粥を作ることで七草粥を楽しみたいですね。

コメント